Gli scienziati hanno risolto il mistero che circonda la più massiccia fusione di buchi neri mai rilevata, rivelando come si siano formati due buchi neri “impossibili” nonostante le ipotesi di lunga data secondo cui stelle di quelle dimensioni non dovrebbero esistere. La collisione, denominata GW231123, ha coinvolto due buchi neri che pesano circa 100 e 130 volte la massa del nostro Sole, rientrando in un “gap di massa” precedentemente ritenuto in cui i buchi neri non dovrebbero esistere.

L’impossibile problema del buco nero

Per decenni, gli astronomi hanno creduto che stelle abbastanza grandi da produrre buchi neri di questa grandezza sarebbero esplose violentemente in supernove, senza lasciare alcun residuo in grado di collassare in un buco nero. La scoperta di GW231123 ha messo alla prova questa comprensione, poiché presentava due oggetti “proibiti”, entrambi ruotanti a velocità estreme. Ciò ha sollevato la domanda: come potrebbero formarsi questi buchi neri quando non dovrebbero?

Il ruolo della rotazione rapida e del magnetismo

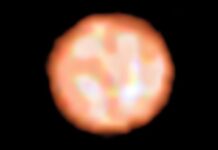

La svolta è arrivata da simulazioni dettagliate che hanno tenuto conto di stelle altamente magnetizzate e in rapida rotazione. I ricercatori hanno scoperto che quando queste stelle collassano, forti campi magnetici all’interno del nucleo creano potenti deflussi, espellendo gran parte del materiale stellare prima che possa cadere nel buco nero in formazione. Questo processo riduce la massa finale, spingendola nel gap di massa precedentemente inaccessibile.

“Abbiamo dimostrato che se la stella ruota rapidamente, forma un disco di accrescimento attorno al buco nero appena nato. I forti campi magnetici generati all’interno di questo disco possono guidare potenti deflussi che espellono parte del materiale stellare, impedendogli di cadere nel buco nero.” — Ore Gottlieb, Centro di astrofisica computazionale

La simulazione ha anche collegato la massa finale e la rotazione del buco nero alla forza del suo campo magnetico. Campi più forti espellono più materiale, risultando in un residuo di massa inferiore e con rotazione più lenta. Campi più deboli consentono una maggiore ritenzione di massa, creando buchi neri più pesanti e che ruotano più velocemente. Le proprietà dedotte da GW231123 si allineano perfettamente con questo modello, suggerendo che un buco nero si è formato in una stella con magnetismo moderato, mentre l’altro proveniva da un campo più debole.

Implicazioni per la gravità e la storia cosmica

Questa scoperta ha profonde implicazioni. Eventi estremi come GW231123 spingono la teoria della relatività generale di Einstein ai suoi limiti, fornendo un banco di prova per la teoria negli ambienti gravitazionali più estremi. La capacità di osservare tali fusioni attraverso le onde gravitazionali – increspature nello spaziotempo – offre una finestra unica sull’universo dove nemmeno la luce può sfuggire.

Inoltre, le nuove scoperte suggeriscono che i buchi neri potrebbero formarsi in modo più efficiente di quanto si pensasse in precedenza. Se questo meccanismo fosse comune nell’universo primordiale, potrebbe spiegare come la prima generazione di stelle e buchi neri abbia originato i buchi neri supermassicci che si trovano oggi al centro delle galassie.

Qual è il prossimo passo?

Il lavoro del team prevede che le future rilevazioni di onde gravitazionali riveleranno una chiara correlazione tra la massa del buco nero e lo spin. Man mano che verranno scoperti sistemi binari di buchi neri sempre più massicci, gli scienziati testeranno se questa relazione è vera in una popolazione più ampia. Se confermato, potrebbe convalidare il nuovo percorso di formazione e scoprire una popolazione nascosta di enormi buchi neri in rapida rotazione. La collisione di GW231123 potrebbe essere solo il primo segno di una nuova era nella ricerca sui buchi neri.